2024年秋季学期,复旦大学社会发展与公共政策学院成功举办了“复旦学者”系列讲座。本系列讲座的学者受到复旦大学2024年(面向港澳台地区)“复旦学者”计划资助,受邀访问复旦,他们围绕自己在社会学、人口学、心理学等领域的研究介绍了相关的前沿理论和科研实践,为全体师生带来了活跃且有深度的学术交流与对话。

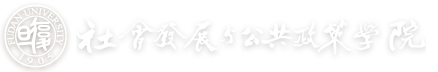

列讲座首场以研究社会分层与流动领域的著名专家、香港中文大学社会学系主任谭康荣老师的学术讲座拉开序幕。11月29日,谭教授开展了以“持续高位的社会流动:一个有中国特色的故事”为题的讲座。在讲座中,谭教授应用新的Latent Copula方法,对1946年至1985年出生群体的中美代际地位流动情况进行了分析,为改革后中国超高社会流动性提供了新证据,也为比较中美两国的社会流动性提供了新的洞见。在问答环节,谭老师与在场师生关于改革开放后中国人社会流动问题进行了深入的探讨,并对提问进行了细致的回复,极大地丰富了同学们对这一领域的相关知识。

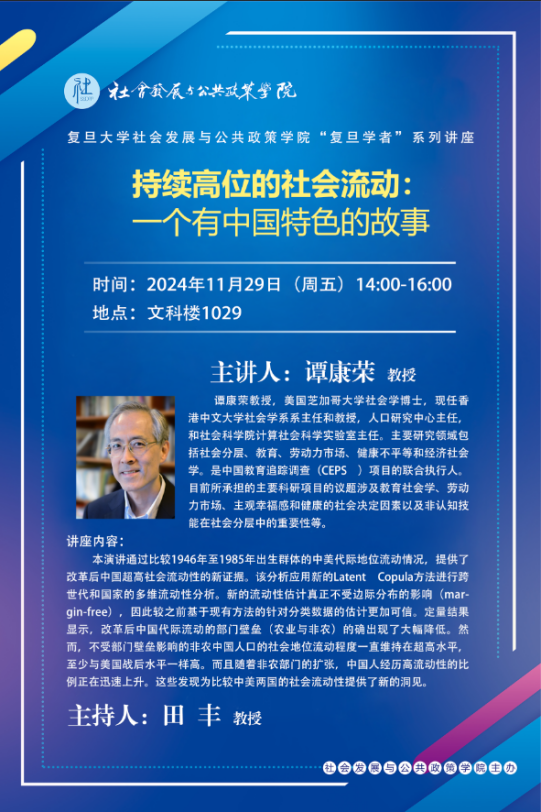

12月5日,谭康荣教授为大家带来了以“广义社会经济地位:解开测量社会经济地位的迷思”为题的的第二场讲座,并在讲座中重新审视了哈勒关于构建和使用包含个人地位多重内容维度的广义地位理论构建的研究问题。谭康荣教授认为,与普遍信念相反,布劳-邓肯的地位获得过程模型反而会支持使用广义地位测量的合理性。通过对2009年国际社会调查项目(ISSP)的数据进行分析,谭教授团队为证明使用广义地位测量的合理性提供了跨国证据。通过谭康荣老师的精彩演讲,大家对广义社会经济地位(GSES)概念有了进一步的认知和思考,启发良多。

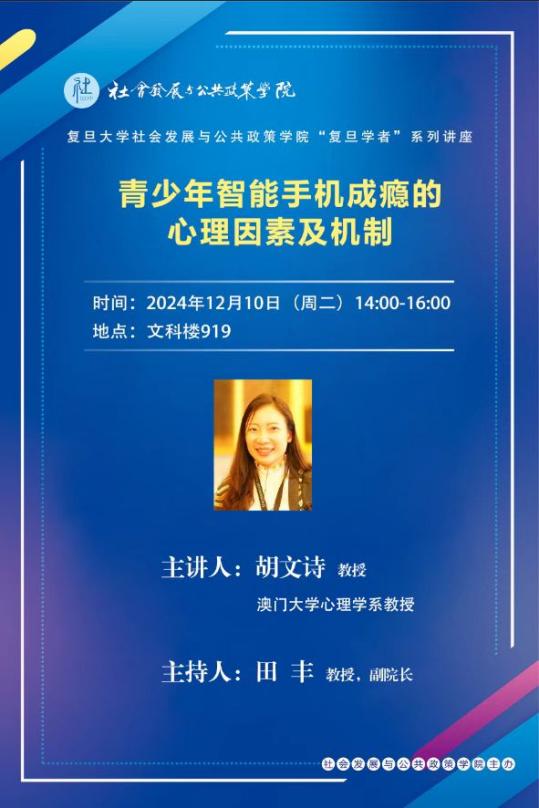

12月10日,澳门大学心理学教授胡文诗老师面向复旦师生作“青少年智能手机成瘾的心理因素及机制”为题的学术报告,复旦大学社会发展与公共政策学院副院长田丰教授主持。智能手机成瘾是一种高度普遍的行为成瘾类型。其在青少年中产生的负面影响尤为常见,并已成为卫生专业人员以至公众共同关注的问题。胡教授基于对中国青少年的研究成果,介绍心理学理论是否以及如何有助于理解智能手机及相关成瘾(如社交媒体成瘾)的内在机制。研究结果有助于识别从童年逆境到这些成瘾行为的显着认知/情感路径,引发了大家的深刻思考。

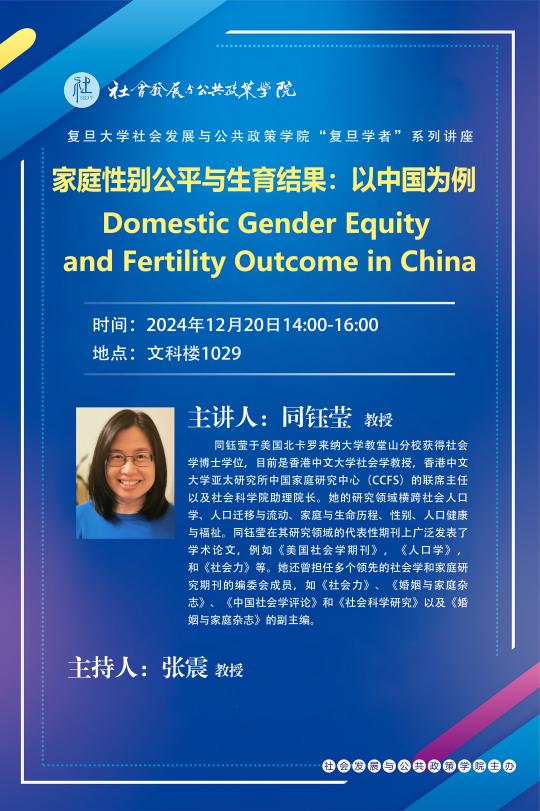

12月20日,香港中文大学社会学教授同钰莹老师开展了以“家庭性别公平与生育结果:以中国为例”为题的讲座,从性别公平理论视角检验了促进私人领域的性别公平发展——即增加丈夫在家务劳动中的贡献是否会对提高生育率有帮助这一问题。同钰莹教授指出,在使用性别公平理论解释低生育现象时,需要考量特定的社会经济文化背景。家庭性别公平需要相应配套的社会支持,才有可能起到促进生育的可能。张震老师代表学院感谢同教授给我们带来了富有洞见的分析和精彩的观点,给大家带来了很大的启发,也为此次系列讲座划下了圆满的句号。

社会发展与公共政策学院“复旦学者”系列讲座依托学院丰富的学术基础和交流资源,通过讲座嘉宾的分享和交流,增进学生对相关学科学术前沿研究的了解,激发对理论的思考和科研的热情,提升学术能力,符合学院培养具有“国家意识、人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野”的育人目标,促进了祖国与港澳台地区的学术交流与对话。